Hikayat Pocut Muhammad: Konsep Pemerintahan Berbasis

Kearifan Lokal

Herman Ruslia, Mukhlis Mukhlisa, Iskandar Abdul Samada,dan Rahmad Nuthihar

Artikel ini bertujuan mengeksplanasikan konsep pemerintahan berbasis kearifan lokal pada Hikayat Pocut Muhammad. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif. Analisis data dilakukan melalui pendekatan hermeneutik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hikayat Pocut Muhammad berkisah tentang sistem pemerintahan berbasis kearifan lokal dengan tiga unsur utama: (1) kebijakan kawasan; (2) sistem pertahanan; dan (3) sistem sosial. Hal ini terwujud dengan hadirnya kepemimpinan yang berkarakter melalui (1) adanya ketakziman masyarakat; (2) memberikan resolusi konflik; dan (3) berpendidikan moral. Hasil penelitian ini dapat menjadi model dalam Pendidikan karakter kepemimpinan yang berbasis budaya lokal.

PENDAHULUAN

Pemerintahan yang bersih dapat membawa suatu bangsa yang maju, makmur, dan damai (Salam, 2021; Zulkarnaini, 2014). Pemerintahan yang baik, bersih, atau dikenal dengan good government senantiasa menjadi impian setiap orang, baik dalam masyarakat maupun orang dalam pemerintahan sendiri (Siregar & Muslihah, 2019). Pemerintahan seperti ini dipercaya memberi kenyamanan hidup, transparansi dalam berbagai kebijakan, dan tertib dalam hal administrasi (Lameck & Hulst, 2021). Setiap masyarakat senantiasa menginginkan pemerintahan yang bersih, tertib, dan nyaman. Oleh karenanya, berbagai upaya menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih terus menerus dilakukan oleh setiap orang (Siregar & Muslihah, 2019). Salah satu upaya menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih adalah dengan memberikan wewenang pengelolaan sistem pemerintahan secara otonom untuk setiap daerah (Katharina, 2012).

Di Indonesia, hak mengelola pemerintahan secara otonom dirumuskan dalam dalam UU Nomor 32 tahun 2004 (Salam, 2021). Dalam perjalanannya, beberapa daerah di Indonesia diberikan hak kekhususan mengatur pemerintahan daerah masing-masing (Burhanuddin et al., 2019; Zulfan, 2018). Yogyakarta diberikan UU Nomor 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Yogyakarta. Papua diatur dalam UU nomor 21 tahun 2001 tentang Hak Otonomi Khusus Papua. Aceh yang sebelumnya ada UU nomor 18 tahun 2001 tentang Daerah Istimewa Aceh diubah menjadi Undang Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) Nomor 11 tahun 2006 (Katharina, 2012; Nurfajri, 2020). Semua regulasi ini mengatur tentang pemerintahan masing-masing secara otonom sesuai dengan kewenangan dan kearifan lokal masing-masing. Yogyakarta dipimpin oleh seorang Gubernur dan Paku Alam. Aceh, selain gubernur dan wakil, ada juga Wali Nanggroe yang dikhususkan mengatur persoalan adat. Dengan demikian, semua regulasi tentang pemerintahan otomomi khusus ini bermuara pada sistem pemerintahan berbasis lokal.

Pemerintahan berkearifan lokal dapat disebut juga dengan pemerintahan adat (Abda, 2016; Emtas, 2007). Pemerintahan berbasis kearifan lokal mudah dilakukan pada tingkat bawah atau desa (Salam, 2021). Dalam konteks Aceh, pemerintahan tingkat bawah disebut dengan pemerintahan gampông atau pemerintahan mukim (Tim JKMA Aceh, 2008; Nurfajri, 2020). Bagi masyarakat Aceh, konsep-konsep pemerintahan berbasis kearifan lokal dan konsep pendidikan karakter banyak terdapat dalam beberapa hikayat dan sastra tutur; (Herman & Mukhlis, 2019; Yusuf & Nurmayani, 2013). Bahkan, ada teks hikayat yang memang khusus berbicara tentang pemerintahan, seperti Hikayat Tajussalatin (1603) karangan Buchari alJauhari. Hikayat ini disebut sebagai kitab undang-undang karena secara khusus berbicara tentang masalah politik dan tata negara (Fathoni, 2016). Secara khusus, hikayat Tajussalatin disebut juga sebagai Kisah Mahkota Para Raja (Subarkah, 2017).

Selain itu, tersebut pula Hikayat Meukuta Alam yang terdiri atas beberapa versi. Adullah menyebutkan bahwa Hikayat Meukuta Alam menjadi konsep pemerintahan pada masa kesultanan Kerajaan Aceh Darussalam sehingga disebut pula sebagai Hikayat Meukuta Alam yang maknanya mahkota alam. Kisah dalam hikayat ini memiliki kesamaan dengan Hikayat Pocut Muhammad yang dialihaksarakan oleh Ramli Harun (1981). Hanya saja, dalam Hikayat Pocut Muhammad, konsep pemerintahan adat yang dibangun menggunakan latar waktu pada masa pemerintahan Sultan Alaudin Johansyah (1753-1760) yang sarat dengan konflik internal (Abdullah, 1981; Ahmad, 2011). Konflik internal dimaksud terjadi karena pada masa itu terdapat dua pemerintahan, yakni pemerintahan Raja Muda dan pemerintahan Jamalul Alam (Harun, 1981) sehingga konsep pemerintah berkearifan lokal sangat menarik dilihat dari Hikayat Pocut Muhammad. Selain itu, sebagai sebuah hikayat yang menceritakan tentang dualisme kepemimpinan, intensitas konflik sosial dalam Hikayat Pocut Muhammad sangat tinggi (Maisyura, 2018). Pada akhirnya, konflik sosial itu dapat diselesaikan dengan berbagai metode resolusi konflik sehingga pembaca dapat menggali resolusi konflik sosial dalam berbagai teks hikayat.

Banyak orang mengatakan bahwa Aceh terkenal sebagai daerah modal bagi Indonesia (Hasyim, 2009). Sudah sangat banyak kontribusi Aceh dalam membangun Indonesia. Bukan hanya memberikan modal pesawat, emas di puncak monumen nasional, dan uang (Khairani, 2009), tetapi juga memberikan beberapa konsep dalam bidang politik, pemerintahan, dan kesehatan (Wiratmadinata, 2014). Dalam konteks sastra, banyak hikayat Aceh yang menginspirasi lahirnya berbagai konsep, mulai konsep pendidikan karakter hingga kearifan kehidupan sosial (Herman & Mukhlis, 2019). Oleh karenanya, tidak tertutup kemungkinan Aceh menawarkan konsep pemerintahan berbasis kearifan lokal sebagai salah satu bentuk pemerintahan yang bersih. Konsep pemerintahan berbasis kearifan lokal dan pendidikan karakter kepemimpinan tersebut dapat dilihat, antara lain, melalui Hikayat Pocut Muhammad.

Harus diakui bahwa teks hikayat yang hidup di Aceh tidak pernah lepas dari kondisi sosial dan budaya yang berlaku pada masa kisah dalam hikayat tersebut berlangsung (Alfian, 1992; Mukhlis & Herman, 2021). Kisah-kisah yang muncul pada masa Kesultanan Alaudin dalam Hikayat Pocut Muhammad menjadi gambaran realitas pemerintahan dan kepemimpinan pada masa itu. Karakter kepemimpinan yang digambarkan oleh pengarang menjadi inspirasi sekaligus motivasi bagi pembaca sehingga konsep kepemimpinan dalam membangun pemerintahan pada masa itu menjadi pembalajaran dan pendidikan pada masa sekarang dan akan datang (Mukhlis & Herman, 2021a). Hal ini sangat menarik dikaji karena dapat memberikan pemahaman kepada para penikmat dan masyarakat luas bahwa dalam hikayat-hikayat lama terkandung berbagai kearifan, termasuk kharismatik pemimpin dalam menyelesaikan berbagai kondisi dan masalah sosial (Masitoh, 2017; Mukhlis & Herman, 2021b). Pengamatan terhadap kharismatik pemimpin dalam sebuah teks sastra akan mengarahkan pembaca pada pembelajaran karakter kepemimpinan. Hal ini termasuk ke dalam pendidikan karakter yang penting bagi siswa, mahasiswa, dan masyarakat secara umum. Untuk tingkat anak sekolah, teks hikayat dapat menjadi implementasi gerakan literasi dalam mempelajari berbagai hal, termasuk menggali pendidikan karakter kepemimpinan (Pratiwi & Asyarotin, 2019; Sutino dkk., 2021).

Mempelajari karakter kepemimpinan dalam teks sastra, termasuk teks hikayat, merupakan salah satu implementasi gerakan literasi budaya (Lizawati, 2018). Literasi budaya dalam bentuk pembelajaran karakter kepemimpinan akan mengarahkan siswa dan masyarakat pembaca pada pendidikan karakter kepemimpinan (Ubaidillah dkk., 2020). Sebagaimana dirumuskan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, ada 18 nilai pendidikan karakter yang harus dipahami oleh setiap orang (Tama, 2018). Nilainilai karakter ini diperbaharui menjadi Profil Pelajar Pancasila yang di dalamnya termuat gotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri, berminan kepada Tuhan YME, dan berkebinekaan global (Kemdikbud, 2022). Keenam rumusan karakter Pancasila ini merujuk pada leadership. Hal ini memperlihatkan bahwa pembelajaran pendidikan karakter kepemimpinan bukan sekadar belajar memahami sosok yang menjadi pemimpin (Paramansyah et al., 2019).

Pentingnya pendidikan karakter kepemimpinan sudah dibuktikan dalam berbagai penelitian. Ubaidillah dkk. mengatakan bahwa Indonesia sebagai negara multikultural sangat memerlukan pendidikan karakter bagi masyarakat sejak usia sekolah (Ubaidillah et al., 2020). Beberapa penelitian lainnya menyatakan bahwa pendidikan karakter kepemimpinan sudah selayaknya menjadi fokus utama pembelajaran karakter di Indonesia bahkan di negara mana pun. Kondisi politik suatu negara dan pemerintahan selalu dipengaruhi oleh kebijakan para pimpinan (Ningsih & Wijayanti, 2019; Paramansyah et al., 2019). Hal ini memperkuat alasan betapa pembelajaran karakter kepemimpinan sangat penting ditanamkan kepada siswa dan generasi muda agar ke depan tercipta sosok pemimpin yang ideal. Kepemimpinan merupakan pola interaksi kelompok yang konsisten dan bertujuan menyelesaikan berbagai problem yang saling berkaitan (Ningsih & Wijayanti, 2019; Paramansyah dkk., 2019). Dalam konteks yang lebih sempit, model ideal kepemimpinan adalah memiliki sifat yang arif, bijak, dan sesuai dengan kearifan lokal setempat (Astri, 2011). Kecerdasan seseorang mesti disertai dengan akhlak. Kecerdasan superior menuntun seseorang memiliki prestasi sekaligus akhlak. Semua hal ini mesti ada dalam jiwa seorang pemimpin (Ningsih & Wijayanti, 2019). Selain itu, pendidikan karakter kepemimpinan juga dapat dilihat dari kemampuan setiap pemimpin mencari penyelesaian masalah yang terjadi (Gunawan, 2021). Penyelesaian masalah yang berkearifan lokal dipandang sebagai sebuah kearifan yang memberikan perlindungan kepada semua pihak (Dewi dkk., 2020).

Pendidikan karakter kepemimpinan sangat penting, baik bagi siswa maupun masyarakat umum. Oleh karenanya, pembelajaran pendidikan karakter kepemimpinan melalui teks sastra merupakan bagian dari literasi budaya yang dapat dilakukan oleh siswa dan masyarakat umum. Dalam konteks Aceh, pendidikan karakter kepemimpinan merupakan pondasi dasar dalam pendidikan karakter yang sudah disampaikan para ibu sejak usia anak masih dalam ayunan (Herman dkk., 2018). Pendidikan karakter ke-Aceh-an merupakan identitas masyarakat Aceh yang sudah diperkenalkan sejak usia dini (Herman & Mukhlis, 2019). Pendidikan karakter kepemimpinan di Aceh banyak terdapat dalam hikayathikayat lama, termasuk Hikayat Prang Sabi yang sangat fenomenal (Herman dkk., 2020). Dalam teks hikayat lama terdapat sejumlah konsep kearifan dan pembelajaran, mulai pemerintahan, perang, hingga perdamaian dan pendidikan karakter (Mukhlis & Herman, 2021b).

Berdasarkan kajian yang relevan di atas, penelitian ini mempertegas bahwa hikayat-hikayat yang tersebar di Aceh memiliki kontribusi dalam bidang membangun pendidikan karakter, khususnya bagi masyarakat Aceh. Bagi siswa, menggali pendidikan karakter dalam teks hikayat sangat penting dilakukan untuk memperkuat gerakan literasi sekolah (Pratiwi & Asyarotin, 2019). Bagi masyarakat umum, menggali pendidikan karakter melalui teks hikayat merupakan sebuah kearifan dalam bentuk implementasi literasi budaya berdimensi kearifan lokal (Sukmawan & Setyowati, 2017) dan memberikan pembelajaran kepemimpinan dalam bentuk teladan dari dalam diri setiap individu (Sutino et al., 2021).

METODE

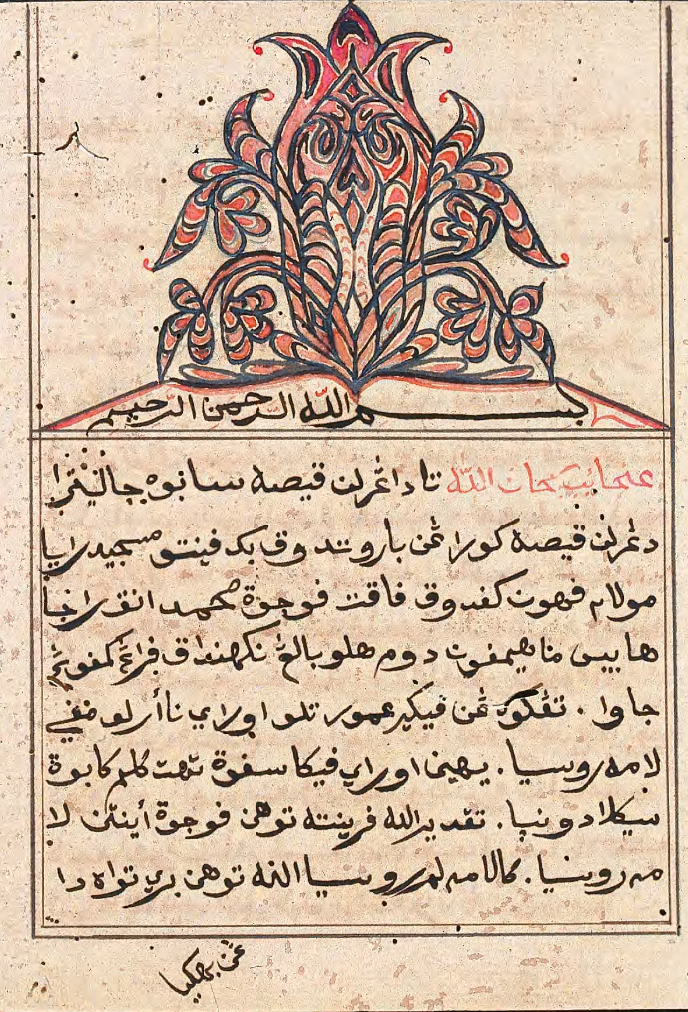

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian kualatitatif karena data yang digunakan adalah teks bahasa berupa kata, frasa, dan kalimat, bukan angka (Moleong, 2017; Sugiyono, 2012). Teks kebahasaan yang menjadi sumber data penelitian ini adalah bait-bait Hikayat Pocut Muhammad hasil alih aksara Ramli Harun (1981 dan 2011). Hikayat tersebut dibaca terlebih dahulu berulang kali, lalu diberikan penanda dengan metode koding (Saldana, 2009) bagian-bagian yang termasuk ke dalam konsep pemerintahan dan pendidikan karakter kepemimpinan. Dengan kata lain, penelitian ini merupakan bagian dari studi teks sastra yang akan dianalisis melalui sudut pandang sosiologi sastra (Damono, 1979; Faruk, 1994). Untuk mendapatkan data mengenai konsep pemerintahan, teks Hikayat Pocut Muhammad dibaca berulang kali, lalu diberikan penanda pada bagian yang termasuk ke dalam konsep pemerintahan. Klasifikasi konsep pemerintahan merujuk pada sistem pembagian kawasan, sistem pertahanan, dan sistem sosial (Nurfajri, 2020). Selanjutnya, data dikumpulkan dari sisi karakter kepemimpinan yang melahirkan sistem pemerintahan. Dengan demikian, data penelitian ini adalah data kebahasaan, yakni teks hikayat. Sumber datanya adalah Hikayat Pocut Muhammad karangan Teungku Lam Rukam yang sudah dialih-aksarakan oleh Ramli Harun (1981).

Deskripsi data dilakukan secara kualitatif karena pendekatan kualitatif dipandang sebagai pendekatan artistik, proses penelitiannya bersifat seni (kurang temporal), dan disebut sebagai metode interpretatif dengan alasan hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi (Iskandar dkk., 2021; Moleong, 2017). Baitbait yang sudah diberi penanda selanjutnya dianalisis dengan pendekatan hermeneutik (Palmer, 2005; Wachid, 2015). Hal ini sesuai dengan fungsi teori hermeneutik yakni (1) sebagai teori penafsiran kitab suci, (2) sebagai metode filologi, (3) sebagai ilmu pemahaman linguistik, (4) sebagai metodologi geisteswissenschafi yaitu berusaha memperoleh makna kehidupan manusia secara menyeluruh, (5) sebagai fenomenologi dasein dan pemahaman eksistensial, dan (6) sebagai sistem interpretasi (Harun, 2012; Herman & Mukhlis, 2019). Hermeneutik juga sebagai metode geisteswissenscalfthen, yakni metode semua ilmu sosial dan humaniora dalam mengekspresikan kehidupan kejiwaan manusia, seperti sejarah, hukum tertulis, karya seni, dan karya sastra (Dilthey, 1966; Harun, 2005).

Hikayat Pocut Muhammad merupakan teks satra lama yang mengisahkan tentang sosial konflik masa pemerintahan Raja Muda, anak dari Sultan Alidin (1727-1735). Raja Muda merupakan pewaris tahta dari Sultan Alaidin untuk melanjutkan pemerinatah Kerajaan Aceh Darussalam. Namun, karena situasi politik dan sosial saat itu sedang kacau, seorang keturunan Arab, Jamaloi-Alam mengambil kesempatan dengan mendirikan kekuasaan di wilayah Bandar Aceh, tepatnya di Gampông Jawa. Kekuasaan Jamaloi-Alam semakin lama semakin meluas sehingga mengesankan ada dua orang raja yang sedang memerintah di wilayah Kerajaan Aceh Darussalam saat itu. Melihat kondisi yang sudah tidak terkontrol, adik Raja Muda yang bernama Pocut Muhammad merasa perlu bergeak. Ia tidak ingin wilayah kekuasaan abangnya diambil alih oleh Jamaloi-Alam. Pocut Muhammad saat itu mencoba menawarkan bentuk pemerintahan berbasis kearifan lokal masyarakat Aceh. Namun, tawarannya mendapat perlawanan dari JamaloiAlam sehingga konflik sosial berubah menjadi konflik fisik. Saat itulah, Pocut Muhammad mempertegas kearifan lokal masyarakat Aceh dalam membina wilayah kekuasaan dan pemerintahan sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat Aceh. Selain itu, kehadiran Pocut Muhammad memperlihatkan dirinya sebagai seorang pemimpin yang kharismatik, berwibawa, dan berkarakter.

Sistem Pemerintahan

Dalam bentuk sistem pemerintahan, Hikayat Pocut Muhammad menawarkan beberapa konsep, yakni konsep pembagian kebijakan kawasan, konsep sistem pemerintahan, dan konsep sistem sosial. Ketiga hal ini dapat dilihat dalam beberapa bait dalam tabel 1.

Tabel 1. Konsep Pemerintahan dalam Hikayat Pocut Muhammad

| Kebijakan Kawasan | Sistem Pertahanan | Sistem Sosial |

| Lhee geutanyoe cok meunalee

Bah taboh kee keu panglima Peuet geutanyoe ureueng lakoe Taprang peuet sagoe Gampong Jawa

Di Pocut Kleng neuprang Gampong Phang Di Pocut Sandang neuprang Kuala Di Poteu neuprang Kuta Peunayong Bahle Ion jamprong Jawa

(Oleh kita ambil bagian Berikan kepercayaan saya panglima Empat kita adalah laki-laki Siap perangi kawasan Gampông Jawa)

(Pocut Kleng perangi Gampông Phang Pocut Sandang berangi Kuala Tuan raja perangi Kota Peunayong Saya yang akan perangi Gampông jawa) |

Mula-mula phon geupeuduek pakat

Pocut Muhammad aneuk raja Habeh meuhimpon dum uleebalang Neuk heundak prang Gampong Jawa

(Pada awalnya duduk musyawarah Pocu Muhammad anak raja Semua berkumpul para ulubalang Bersiap memerangi Gampông Jawa) |

Baro-baro taduek hakim

Tahukom dum manusia Tahukom gob bek karot Page geutot lam neuraka

Adat tahukom ngon keureuna Allah Bek meudaleh keureuna donya Aneuk ngon mbah bek meutilek Beuhabeh tasidek bek mumuka

(Baru saja menjabat sebagai hakim Menghukum semua manusia Menghukum orang sesuka hati Hari kemudian masuk neraka)

Tegakkan hukum karena Allah Jangan berulah karena dunia Anak dan orang tua jangan dibedakan Semua diselidiki sesuai ketentuan) |

| Musara di gle muwoe u dalam

Jeumaloi Alam usui kuala Di gob Pocut jeuet geuhareukat Geuteung kheurajat sithon sibara

(Kebun di hutan bawa pulang Jamaloi Alam usut di kuala Orang Pocut pergi niaga Mencari nafkah uperti setahun) |

Meung han ek neupinah

Jeumaloi Alam Tuanku di dalam han jeuet keu raja Meunan tuto di Pocut Kleng Lalu neutren leugat neugisa

(Jika tidak mampu usir Jamaloi Alam Tuanku tidak mungkin menjadi raja Begitulah tutur Pocut Kleng Lalu ia turun terjum ke lapangan) |

Habeh mupakat imum ngon hatib

Rayeuk ubit ban sineuna Peuekeu sabab jeuet geumupakat Keureuna geupubrat sabda raja

(Setelah mufakat imam dan khatib Besar dan kecil semua dibahas Apa sebab duduk mufakat Karena pengabdian kepada raja) |

| Bit lem geusyik han lon dong le

Bahle mate ho langkah ba Han ek lon pandang raja dua droe Teuboh nanggroe tan agama

(Sebelah keuchik tidak lagi berdiri Biarlah mati saya dalam perang Tidak sanggup kulihat raja dua orang Negeri huru hara tanpa agama) |

Saboh mukim taboh peuet droe Nyang raghoe-raghoe teungoh seutia

Beusampoe troh aneuk cuco Bek barangho geuboh peutua

(Satu mukim empat pemimpim Yang kelihatan tidak setia Sampai pada anak dan cucu Jangan sembarangan jadi pemimpin) |

Jeueb-jeueb mukim geumupakat

Santeut geunab dum peutua Habeh mupakat jeueb meunasah Sigala siah ngon ulama

(Setiap mukim bermusyawarah Sejajar semua jadi pimpinan Setelah mufakat di musalla Semua umara dan ulama |

a) Pembagian kawasan

Berdasarkan data di atas, kebijakan pembagian kawasan sangat penting dalam tata kelola pemerintahan. Adapun konsep pembagian kawasan dalam bentuk kearifan lokal masyarakat Aceh terlihat pada istilah sagoe, gampông, gle, mukim (Tim JKMA Aceh, 2008). Selain istilah tersebut, masyarakat Aceh memiliki pembagian kawasan yang lebih spesifik. Untuk urusan hutan diserahkan kepada Panglima Uteuen; pasar diserahkan kepada Haria Peukan; laut diserahkan kepada Panglima Laot; sawah dan ladang diserahkan kepada Keujruen Blang (Emtas, 2007; Zulfan, 2018).

Pembagian kawasan dalam kearifan lokal Aceh sudah ada sejak masa lampau, sejak masa Kerajaan Aceh Darussalam. Pembagian kawasan ini menjadi wewenang raja pada itu. Mereka yang diberi kewenangan dalam kawasan tertentu dianggap sebagai kaki tangan raja. Oleh karenanya, semua sektor ada yang mengurusnya. Dalam kondisi masa kini, pemegang kekuasaan dalam bentuk kewilayahan atau kawasan dapat dilihat dalam bentuk pemerintahan tingkat satu, pemerintahan tingkat dua, dan seterusnya. Selain itu, wilayah kewenangan juga dapat dilihat dalam bentuk dinas-dinas atau badan.

Berdasarkan tabel 1, pembagian kawasan terlihat dalam bentuk kewenangan pemungutan pajak dan wilayah kekuasaan perang. Raja Muda memungut pajak dari hasil pertanian, sedangkan Jamaloi-Alam memungut pajak hasil perikanan dan perdagangan di Kuala. Sistem ini pada awalnya berjalan baik hingga Jamaloi-Alam kemudian mulai melakukan penyelewengan kekuasaan. Ketika pembagian wilayah tidak kuat, terjadi dualisme kepemimpinan. Hal tersebut dapat melemahkan sistem pemerintahan sebagaimana disatir dalam bait berikut.

Saboh keunambam dua gajah

Saboh meunasah dua panita

Saboh peuraho dua droe pawang

Akhe karam jeuet binasa

Dalam konteks kearifan lokal Aceh, pembagian kawasan semestinya mendapat mandat dari raja atau sultan. Raja memilih orang yang dipercaya sesuai dengan keahliannya. Mereka yang ahli dalam bidang pertanian biasanya diberikan kewenangan mengelola kawasan perkebunan. Mereka yang ahli dalam hutan diberikan kewenangan mengelola persoalan hutan. Kearifan lokal ini termaktub dalam hadih maja (peribahasa Aceh) berikut.

Nyang utoh tayu ceumulek (‘Yang telaten percayakan mengukir)

Nyang lisek tayu keunira (Yang teliti percayakan menghitung)

Nyang bagah tayu semeujak (Yang cepat percayakan bepergian)

Nyang bijak tayu peugah haba (Yang bijak percayakan bertutur’)

Konsep inilah yang terus dikembangkan dalam Kerajaan Aceh Darussalam. Namun, hadirnya Jamaloi Alam seperti dikisahkan dalam Hikayat Pocut Muhammad telah mengubah tatanan kepemerintahan berbasis lokal di Aceh. Jamaloi yang mulanya datang ke Aceh dalam tujuan dagang, pada akhirnya merasa ingin berkuasa. Ia berhasil merayu beberapa ulubalang kerajaan agar memihak kepada Jamaloi. Bersebab itulah, kehidupan sosial dalam wilayah Kerajaan Aceh pada itu menjadi kacau. Dengan demikian, pesan yang sangat penting dalam hikayat ini bahwa kekuatan membangun kepercayaan dalam internal pemerintahan menjadi sangat penting.

b) Sistem pertahanan

Sistem pemerintahan dalam kearifan masyarakat Aceh sudah diatur dalam sebuah regulasi. Pada masa Kerajaan Aceh Darussalam, regulasi yang mengatur sistem pemerintahan tersebut diberi nama Meukuta Alam. Kitab undang-undang ini membahas banyak hal mengenai sistem pemerintahan. Dalam kitab undang-undang inilah dijelaskan bahwa persoalan hukum atau syariat menjadi kewenangan ulama, persoalan adat menjadi kewenangan raja, ketentuan sosial menjadi kewenangan Putri Pahang atau permaisuri raja, dan ketentuan sistem pertahanan menjadi kewenangan laksamana atau bintara (Husein, 2013). Semua ketentuan ini dinukilkan dalam pepatah berikut.

Adat bak poteu Meureuhom (‘Adat ada pada raja)

Hukum bak Syiah Kuala (Hukum (syariat) ada pada Syiah Kuala (ulama))

Qanun bak Putroe Phang (Qanun ada pada Putri Pahang)

Reusam bak Laksamana (Reusam ada pada Laksamana’)

Berdasarkan ketentuan ini, sistem pemerintahan Aceh berjalan dengan sangat baik. Antara hukum konvensional dan hukum adat berjalan sesuai dengan pemegang wewenang. Persoalan pemerintahan disebutkan menjadi wewenang Putri Pahang atau permaisuri raja karena Putri Pahang dianggap sangat pintar dalam mengatur sistem pemerintahan. Dalam bahasa yang sederhana, posisi Putri Pahang adalah legeslatif. Demikian pula posisi ketentuan berperang dan kebiasaan hidup yang tercipta dengan sendirinya dalam masyarakat, menjadi wewenang Laksamana Keumalahayati.

Pembagian sistem pemerintahan seperti inilah yang membuat Kerajaan Aceh Darusslam mencapai masa puncak kejayaan, yakni pada masa Sultan Iskandar Muda (Lombard, 2014; Prinada, 2021). Akan tetapi, seiring bergantinya sultan dan bebasnya arus masuk perdagangan, kondisi kehidupan masyarakat Aceh saat itu menjadi tidak menentu. Puncak kekacauan sosial itu terjadi pada masa Raja Muda, anak sulung Sultan Alaidin. Hal ini karena kepemimpinan Raja Muda lebih longgar, ketentuan hukum dan adat tidak berjalan sebagaimana masa Sultan Iskandar Muda. Hal inilah yang disatir oleh pengarang Hikayat Pocut Muhammad.

Pengarang hikayat ini menilai bahwa lemahnya kepemimpinan Raja Muda membuat sistem pertahanan kerajaan menjadi lemah pula. Akibatnya, keberadaan Laksamana tidak menjadi penting dan tidak berperan sebagaimana layaknya. Jika sebelumnya setiap wilayah mukim dipimpin oleh seorang Imum Mukim karena lemahnya karakter kepemimpinan Raja Muda, dalam satu mukim terjadi kepemimpinan lebih dari satu Imum Mukim. Akibatnya, pertahanan Pemerintahan Mukim sebagai unsur pemerintahan adat menjadi tidak bermakna.

Saboh mukim taboh peuet droe (Satu mukim empat pemimpim)

Nyang raghoe-raghoe teungoh seutia (Yang kelihatan tidak setia) Beusampoe troh aneuk cuco (Sampai pada anak dan cucu)

Bek barangho geuboh peutua (Jangan sembarangan jadi pemimpin)

Satu hal yang sangat menarik dalam sistem pertahanan berkearifan lokal Aceh adalah menjunjung tinggi nilai musyawarah. Dalam sistem pertahanan Hikayat Pocut Muhammad disebutkan bahwa kekuatan musyawarah dan mufakat menjadi pondasi utama membangun sistem pertahanan dalam suatu pemerintahan. Hal ini dapat dilihat tatkala Pocut Muhammad menghimpun kembali para Panglima Sagi untuk bermusyawarah, mencari solusi alternatif terkait keberadaan Jamaloi Alam.

Hikayat ini menggunakan istilah meuhimpon atau berkumpul dan duek pakat atau musyawarah untuk menggambarkan kekuatan musyawarah. Dengan demikian, musyawarah menjadi suatu kearifan lokal yang sudah hidup dan berlangsung di Aceh sejak lama. Musyawarah yang baik dapat menciptakan sistem pertahanan baik dalam suatu pemerintahan. Hal inilah yang ingin diperlihatkan dalam Hikayat Pocut Muhammad.

c) Sistem sosial

Sistem sosial di sini berkenaan dengan kebiasaan dalam kehidupan sosial masyarakat. Kebiasaan tersebut ada yang disebut dengan reusam, adat, dan tradisi (Emtas, 2007). Sistem sosial ini sudah hidup dalam tatanan kehidupan sosial masyarakat Aceh sejak lampau. Dalam Hikayat Pocut Muhammad, sistem sosial itu disebut sebagai salah satu elemen penting membangun pemerintahan berbasis kearifan. Sistem sosial yang digambarkan dalam Hikayat Pocut Muhammad terlihat sebagai sebuah tradisi lokal masyarakat Aceh. Ada pesan yang ingin disampaikan pengarang bahwa sistem sosial penting dibangun dalam suatu sistem pemerintahan yang bersih dan nyaman. Sistem sosial suatu masyarakat dapat disesuaikan dengan kearifan lokasl masyarakat masing-masing.

Sistem sosial yang terlihat dalam hikayat ini juga terkait dengan sanksi adat dan sanksi sosial. Dalam bentuk sederhana, hikayat ini ingin menyampaikan antara adat dan hukum dalam kearifan lokal masyarakat Aceh adalah dua hal yang melekat erat, saling terkait, dan saling mengikat. Dalam sebuah peribahasa Aceh disebutkan adat ngon hukom lage zat ngon sifeut yang artinya antara syariat dan adat ibarat Tuhan dan sifat-Nya (Darmawan, 2010; Yusuf, 2021).

Pendidikan Karakter Kepemimpinan

Selain memperkenalkan konsep pemerintahan berbasis kearifan lokal, hikayat ini juga memperlihatkan beberapa bentuk pendidikan karakter dalam bidang kepemimpinan. Pendidikan karakter kepemimpinan ini masih terkait dengan membangun pemerintahan yang baik, bersih, dan nyaman. Hanya pemimpin yang berkarakterlah yang mampu membangun sistem pemerintahan secara baik dan arif. Pendidikan karakter kepemimpinan dalam masyarakat Aceh sudah disampaikan kepada setiap anak sejak usia anak masih di kecil (Herman & Mukhlis, 2019). Penyampaian pendidikan karakter kepemimpinan dilakukan oleh setiap ibu melalui syair peuayon aneuk atau dikenal dengan doda idi. Doda idi merupakan syair-syair pendidikan karakter dalam masyarakat Aceh, termasuk pendidikan karakter kepemimpinan (Pratiwy, 2021; Yusuf dkk., 2020).

Dalam hikayat ini, pendidikan karakter kepemimpinan yang positif dan paling menonjol dapat dilihat pada tokoh Pocut Muhammad dan saudara-saudaranya. Karakter kepemimpinan yang muncul pada sosok Pocut Muhammad menjadi teladan atau model kepemimpinan sosial yang patut dicontoh oleh setiap calon pemimpin. Oleh karenanya, masyarakat sekitar istana menyatakan takzim kepada sosok Pocut Muhammad yang memiliki karakter kepemimpinan kharismatik. Selain itu, hikayat ini juga menyebutkan bahwa setiap masyarakat harus hormat kepada pemimpin selama pemimpin itu masih berada di jalan kebenaran. Takzim kepada pemimpin merupakan salah satu ciri kehidupan sosial yang arif dan didambakan setiap masyarakat. Oleh karenanya, seorang pemimpin diharapkan memiliki gagasan-gagasan dalam memecah persoalan sosial masyarakat. Gagasan tersebut menjadi resolusi konflik sosial.

Secara umum, nilai-nilai karakter seperti religius, jujur, bekerja sama, disiplin, dan seterusnya merupakan pendidikan karakter yang harus dimiliki oleh setiap pemimpin. Dalam penelitian ini, tidak dikaji lagi nilai-nilai karakter yang 18 bentuk sebagaimana dirumuskan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Kajian ini fokus pada pendidikan karakter kepemimpinan yang dominan dalam Hikayat Pocut Muhamamd sebagaimana terlihat dalam tabel 2. Kutipan teks hikayat memperlihatkan bahwa praktik ketakziman kepada pemimpin senantiasa diperlihatkan oleh setiap tokoh, termasuk Pocut Muhammad dan saudara-saudaranya. Pocut Kleng, kakak kedua Pocut Muhammad, tetap melakukan sembah ketakziman di hadapan Sultan Alaidin untuk menyampaikan nasihat. Meskipun kondisi tahta saat itu mulai dialihkan kepada Raja Muda, Sultan Aladin sebagai sultan sebelumnya tetap dihormati. Konsep ketakziman ini memperlihatkan bahwa dalam masyarakat Aceh, pemimpin yang sudah meletakkah tahta sekali pun tetap harus dihormati. Dalam bentuk lain, kata wara’a memperlihatkan bahwa Sultan Alaidin merupakan seorang pemimpin yang wara’a (bahasa Arab) yakni orang yang selalu menjaga dirinya dari perkataan dan perbuatan yang dilarang oleh agama. Sikap ini merupakan pendidikan karakter kepemimpin yang sangat tinggi.

Tabel 2. Konsep Pendidikan Karakter dalam Hikayat Pocut Muhammad

| Ketakziman | Resolusi Konflik | Moral Kepemimpinan |

| Alaidin raja meudeelat

That nasihat lagi wara’a Neungo haba Pocut Kleng peugah That amarah Po Meukuta |

Lawet-lawan teuma dudoe

Tango jinoe lon calitra Geuba surat jeueb-jeueb nanggroe Pat mubunyoe na peutua |

Peue nyang jikheun han jeuet jibantah

Reutak lidah meukeumala Cut Muhammad tuto ka seb Bit-bit jilet Gampong Jawa |

| Yohnyan jimarit dumna rakyat

Suara mangat dum sroekaya Lom jimarit dumna rakyat Bak Pocut Muhammad jicalitra

Nibak Pocut na sidumnoe Nibak kamoe tuboh ngon nyawa Dum jimarit sabe keudroe Dum jipujoe Banta Muda |

Teuma seuot lom Pocut Kleng

Maseng-maseng talhom beulanja Peuet geutanyoe ureueng lakoe Peuet ploh katoe meuh tapeuna

Siploh bak gata dua ploh bak kee Siploh talakee bak Poteu Raja Meung nyo geutakot keu soh peutoe Geupulang keunoe areuta si Jora

|

Silama meusie adat ngon hukom

Takue puntong han Ion kira Meuse bangon geumuayang Pocut Sandang dong keu tuha

Oh sare ka keumah pakat Geubungka leugat dumgeu rata Bungka laju ban nyang babat Ladom ret darat ladom ngon behtra |

Selain itu, pendidikan karakter kepemimpinan yang diperlihatkan tampak pada cara pemecahan masalah dan moral kepemimpinan. Pemecahan masalah pada mulanya dilakukan dengan kearifan lokal, yakni meminta baik-baik agar JamaloiAlam menghentikan pekerjaan yang ingin berkuasa. Namun, karena permintaan tersebut disambut dengan tantangan, Pocut Muhammad memberikan perlawanan sebagai sebuah penyelesaian konflik saat itu. Dengan demikian, Hikayat ini memperlihatkan resolusi konflik sebagai bagian dari karakter kepemimpinan yang harus dimiliki oleh setiap pemimpin. Fungsi musyawarah sebagai bagian dari resolusi konflik berbasis kearifan lokal diperlihatkan pada bait Teuma seuot lom Pocut Kleng/ Maseng-maseng talhom beulanja/ Peuet geutanyoe ureueng lakoe/ Peuet ploh katoe meuh tapeuna.

Hikayat ini juga mengisahkan pentingnya moral pemimpin karena setiap pemimpin adalah teladan, baik bagi bawahan maupun bagi seluruh rakyat. Hikayat ini mencoba menawarkan akhlak sebagai pondasi utama dalam memimpin. Pandai dalam mengelola keuangan tidak selamanya menggambarkan sebagai kesuksesan seorang pemimpin. Hal ini disatir pada bait yang mengisahkan kepintaran JamaloiAlam dalam mengutip pajak di wilayah kuala hingga berhasil menguasai Gampông Jawa. Namun, karena cara yang diperlihatkan oleh Jamaloi-Alam tidak berakhlak menurut adat dan tradisi masyarakat yang berlaku saat itu, Jamaloi-Alam dianggap sebagai sosok pemimpin yang tidak berakahlak. Hal yang menarik bahwa Hikayat Pocut Muhammad merupakan teks sastra yang komplit membahas permasalahan sosial, mulai soal pemerintahan sampai tentang resolusi konflik. Dengan demikian, hikayat ini dapat dijadikan bahan pembelajaran dan implementasi literasi budaya berbasis kearifan lokal untuk kajian pemerintahan berbasis kearifan lokal dan resolusi konflik.

SIMPULAN

Dalam Hikayat Pocut Muhammad, sistem pemerintahan berbasis kearifan lokal dapat dilihat dalam tiga sisi, yakni sistem pembagian kawasan, sistem pertahanan, dan sistem sosial. Ketiga dimensi ini menjadi tolak ukur membangun pemerintahan berbasis masyarakat lokal. Pembagian kawasan terkait kewenangan setiap struktur pemerintahan tingkat bawah yang menjadi pondasi pembangunan pemerintahan secara umum. Manakala struktur pemerintahan tingkat bawah tidak kuat, pemerintahan general akan mudah digoyah. Oleh karena itu, hikayat ini menawarkan konsep pemerintahan lokal dalam bentuk membangun sistem pertahanan dan sistem sosial. Sistem pertahanan dibangun dengan kepercayaan dan musyawarah. Sistem sosial dibangun dengan kehidupan yang bermuara pada tradisi, reusam, dan adat. Hikayat ini juga menyebutkan bahwa leadership atau pendidikan kepemimpinan merupakan hal yang sangat penting dalam membangun suatu pemerintahan. Karakter kepemimpinan yang kuat akan membuat sistem pemerintahan terbangun secara arif, partisipatif, dan diimpikan oleh setiap masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Abda, M. T. (2016). Mukim; Model PPSDA Berbasis Adat. JKMA Aceh. http://www.jkma-aceh.org/mukim-model-ppsda-berbasis-adat/

Abdullah, I. T. (1981). Perbandingan Struktur Hikayat Malem Dagang dengan

Hikayat Pocut Muhammad. https://repository.ugm.ac.id/275852/1/supriyanto_201307206_imran teuku abdullah HAL 128 %2B129.pdf

Abdullah, I. T. (1991). Hikayat Meukuta Alam. Indonesian Linguistic Development Project.

Ahmad, H. (2011). Hikayat Pocut Muhammad. Yayasan Karyawan.

Alfian, I. (1992). Sastra Perang, Sebuah Pembicaraan Mengenai Hikayat Prang Sabi [Sastra Perang, Sebuah Pembicaraan Mengenai Hikayat Prang Sabi]. Balai Pustaka.

Astri, H. (2011). Penyelesaian Konflik Sosial Melalui Penguatan Kearifan Lokal [Resolution of Social Conflicts Through Strengthening Local Wisdom].

Jurnal Aspirasi, 2(2), 151–162.

http://jurnal.dpr.go.id/index.php/aspirasi/article/view/439

Burhanuddin, N., Nurdin, A. A., & Helmy, M. I. (2019). Religious conflict and regional autonomy in church establishment and Islamic clothing in West Pasaman and Dharmasraya West Sumatera. Indonesian Journal of Islam and

Muslim Societies, 9(2), 189–216. https://doi.org/10.18326/IJIMS.V9I2.189216

Damono, S. D. (1979). Sosiologi Sastra: Sebuah Pengantar Ringkas. Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.

Darmawan. (2010). Kedudukan Hukum Adat dalam Otonomi Khusus (The Existence of Customary Law in Special Autonomy ). Kanun, Agustus(51), 334–348.

Dewi, A. A. I. A., Sukranatha, A. A., & Pranajaya, M. D. (2020). Local Wisdom in Legislation: Find Meaning and Forms in Preservation and Prevention of

Environmental Damage. WMA, 3. https://doi.org/10.4108/eai.11-122019.2290876

Dilthey, W. (1966). Hermeneutics and The Study of History. USA: Princeton University Press.

Emtas, M. U. (2007). Peradaban Aceh (Tamadun) II (Herman RN (ed.)). JKMA Aceh dan ICCO.

Faruk. (1994). Pengantar Sosiologi Sastra. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Fathoni, R. S. (2016). Sejarah dan Isi Kitab Taj al-Salatin. Wawasan Sejarah. https://wawasansejarah.com/sejarah-dan-isi-kitab-taj-al-salatin/

Gunawan, A. (2021). Conflict Mediation Based on Local Wisdom : Study on Customary Dispute Resolution in Pelompek Village, Gunung Tujuh, Kerinci. 4(02), 237–254. https://doi.org/10.37680/muharrik.v4i02.996

Harun, M. (2005). Struktur, Fungsi, dan Nilai Hadih Maja: Kajian Puisi Lisan Aceh [The Structure, Function, and Value of Hadih Maja: A Study of Acehnese Oral Poetry]. Skripsi. Universitas Negeri Malang.

Harun, M. (2012). Pengantar Sastra Aceh [Introduction to Acehnese Literature]. Jakarta: Perdana Mulya Sarana.

Harun, R. (1981). Hikayat Pocut Muhammad. In PNRI dan Balai Pustaka (Terjemahan). Jakarta: Balai Pustaka.

Hasyim, A. (2009). Aceh Daerah Modal. Aceh: Pemerintah Daerah.

Herman, R. N., & Hamid, M. A. (2019). Identity Education As the Concept of Acehnese Character Education Through Nursery Rhymes. The 28th International Conference on Literature (ICoL), 227–237.

https://doi.org/10.24815/.v1i1.14425

Herman, Mukhlis, Saiful, & Sanusi. (2018). “The Concepts of Prayer and Respect as Character Education of Acehnese Children”. Proceedings of the

International Conference on the Roles of Parents in Shaping Children’s Characters (ICECED), 450–457.

Herman, R. N., Mukhlis, Parlindungan, F., Lisyati, L., & Nuthihar, R. (2020). Character education in an acehnese cultural saga: hikayat prang sabi. Lingua Cultura, 14(2), 179–186. https://doi.org/10.21512/lc.v14i2.6623

Husein, T. (2013). Kapita Selekta Hukum Adat Aceh dan Qanun Wali Nanggroe. Aceh: Bandar Publishing.

Iskandar, D., Mulyadi, Nasution, K., & Hanafiah, R. (2021). A study of types and core constituents of acehnese relative clauses. Studies in English Language and Education, 8(1), 397–410. https://doi.org/10.24815/siele.v8i1.18164

Katharina, R. D. (2012). Kebijakan dan Implementasi Otonomi Khusus di Papua dan Aceh (L. Romli (ed.)). P3DI Setjen DPR Republik Indonesia dan Azza Grafika.

Kemdikbud. (2022). Profil Pelajar Pancasila. Cerdas Berkarakter.

https://cerdasberkarakter.kemdikbud.go.id/profil-pelajar-pancasila/

Khairani. (2009). Riset Hasil Kebijakan Publik. Pusat Studi HAM Universitas Syiah Kuala.

Lameck, W. U., & Hulst, R. (2021). Upward and downward accountability in local government: the decentralisation of agricultural extension services in Tanzania. Commonwealth Journal of Local Governance, 25, 20–39.

https://epress.lib.uts.edu.au/journals/index.php/cjlg/article/view/6472

Lizawati, L. (2018). Cerita Rakyat Sebagai Sarana Pendidikan Karakter dalam

Membangun Generasi Literat. SeBaSa, 1(1), 19–26. https://doi.org/10.29408/sbs.v1i1.795

Lombard, D. (2014). Zaman Sultan Iskandar Muda (1607-1636). Kepustakaan Populer Gramedia. https://library.ui.ac.id/detail?id=20397988

Maisyura, L. (2018). Historiografi Sastra dalam Hikayat Sultan Aceh Iskandar Muda [Historiography of Literature in the Tale of the Sultan of Aceh Iskandar Muda]. Skripsi. Universitas Sumatera Utara.

Masitoh, S. (2017). Peran Literasi Budaya dalam Sastra Lisan. Bibliotika,1(2), 53–

- http://journal2.um.ac.id/index.php/bibliotika

Moleong, L. J. (2017). Metodologi Penelitian Kualitatif (edisi revisi). Bandung: Remaja Rosdakarya.

Mukhlis, & Herman, R. (2021a). Inspirational Stories in The Hikayat Prang Sabi as Character Education That Souls Jihad Aceh. Psychology and Education, 58(2), 4344–4360.

Mukhlis, & Herman, R. (2021b). Literasi Budaya, Menggali Resolusi Konflik dalam Hikayat Prang Tjumbok [Cultural Literacy, Exploring Conflict Resolution in the Tale of Prang Tjumbok]. Prosiding Seminar Nasional Bahasa, Sastra, dan Pengajarannya (PEDALITRA 1), 189–195.

Ningsih, V. H., & Wijayanti, W. (2019). Teacher Leadership in Building Student Character: Educational Challenges in the 21st Century. 3rd International Conference on Current Issues in Education (ICCIE 2018), 326(Iccie 2018), 519–522. https://doi.org/10.2991/iccie-18.2019.90

Nurfajri, M. (2020). Pelaksanaan Pemerintahan Adat Tingkat Mukim dalam Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 23 Tahun 2012 tentang Pemerintahan Mukim. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

Palmer, R. E. (2005). Hermeneutika: Teori Baru Mengenai Interpretasi (Tr. Masnur Hery Damanhuri Muhammad) [Hermeneutics: A New Theory of Interpretation (Tr. Masnur Hery Damanhuri Muhammad)]. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Paramansyah, A., Endaryono, B. T., & Djuhartono, T. (2019). Penguatan Pendidikan Karakter Dalam Pendidikan Kepemimpinan Di Madrasah [Strengthening Character Education in Leadership Education in Madrasahs]. Faktor Jurnal Ilmiah Kependidikan, 6(1), 63–68.

Pratiwi, A., & Asyarotin, E. N. K. (2019). Implementasi literasi budaya dan kewargaan sebagai solusi disinformasi pada generasi millennial di Indonesia.

Jurnal Kajian Informasi & Perpustakaan, 7(1), 65–80.

https://doi.org/10.24198/jkip.v7i1.20066

Pratiwy, D. (2021). Cultural Norm Configurations in Acehnese Lullaby.

International Journal of English and Applied Linguistics (IJEAL), 1(3), 178–

- https://doi.org/10.47709/ijeal.v1i3.1215

Prinada, Y. (2021). Sejarah Hidup Sultan Iskandar Muda: Raja Terbesar Kesultanan Aceh. Tirto, 15 April. https://tirto.id/sejarah-hidup-sultaniskandar-muda-raja-terbesar-kesultanan-aceh-gbRr

Salam, R. (2021). The Implementation of Good Governance with a View to Improving the Competence of State Civil Apparatus in the Regional

Government. Budapest International Research and Critics Institute (BIRCIJournal): Humanities and Social Sciences, 4(1), 1198–1206.

https://doi.org/10.33258/birci.v4i1.1736

Saldana, J. (2009). The Coding Manual for Qualitative Researchers. USA: Sage Publications.

Siregar, H. O., & Muslihah, S. (2019). Implementation of good governance principles in village government context in Bantul Regency, Yogyakarta. Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah, 6(4), 503–514.

https://doi.org/10.22437/ppd.v6i4.6256

Subarkah, M. (2017). Tajussalatin, Machiavelli: Kisah Mahkota Para Penguasa. Republika. https://www.republika.co.id/berita/onaotw385/tajussalatinmachiavelli-kisah-mahkota-para-penguasa

Sugiyono. (2012). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D [Quantitative, Qualitative, and R&D Research Methods]. Bandung: Alfabeta.

Sukmawan, S., & Setyowati, L. (2017). Environmental Messages as Found in Indonesian Folklore and Its Relation to Foreign Language Classroom. Arab

World English Journal, 8(1), 298–308. https://doi.org/10.24093/awej/vol8no1.21

Sutino, S., Sowiyah, S., & Tristiana, N. E. (2021). Principal’S Leadership in

Realizing Character Education. International Journal of Educational

Management and Innovation, 2(3), 322–329.

https://doi.org/10.12928/ijemi.v2i3.4146

Tama, E. S. (2018). Nilai Pendidikan Karakter pada Materi Sastra dalam Buku Teks Bahasa Indonesia Kelas VIII. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Surakarta. Tim JKMA Aceh. (2008). Mukim Masa ke Masa (Harley (ed.)). JKMA Aceh.

Ubaidillah, A. F., Bafadal, I., Ulfatin, N., & Supriyanto, A. (2020). Cultivating

Marine Leadership Character Through Multicultural Boarding-School

System. Cakrawala Pendidikan, 39(1), 191–206.

https://doi.org/10.21831/cp.v39i1.28344

Wachid, A. B. (2015). Hermeneutika Sebagai Sistem Interpretasi Paul Ricoeur Dalam Memahami Teks-Teks Seni [Hermeneutics as Paul Ricoeur’s Interpretation System in Understanding Art Texts]. Imaji, 4(2), 198–209. https://doi.org/10.21831/imaji.v4i2.6712

Wiratmadinata. (2014). Akar Konflik Internal Aceh: dari Perang Cumbok sampai

Konflik Antara PA dan PNA [The Roots of Aceh’s Internal Conflict: from the Cumbok War to the Conflict Between PA and PNA]. Aceh Institute.

https://acehinstitute.org/pojok-publik/politik/

Yusuf, M., & Effendi, G. N. (2021). Eksistensi Pemangku Adat Dalam Pengambilan Keputusan Desa di Kerinci. Jurnal Tanah Pilih, 1(1), 11–19.

Yusuf, Y., Amiruddin, M. H., & Gade, S. (2020). Educational Value of Tauhid In Acehnese Poem “Ratéb Dôda Idi” Study of Local Wisdom in Aceh Besar Community. Fitrah: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman, 6(1), 1–18.

Yusuf, Y., & Nurmayani. (2013). Do Da Idi dan Pendidikan Karakter Keacehan. Majelis Adat Aceh.

Zulfan, Z. (2018). Model of Local Wisdom Legal Source and State Law in Aceh Government. Indonesian Comparative Law Review, 1(1), 51–68. https://doi.org/10.18196/iclr.1106

Zulkarnaini. (2014). Implementasi Good Governance Terhadap Pendapatan Asli Daerah. Majalah Ilmiah BISSOTEK, 9(1), 47–56.

Sumber : https://www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/jeill/article/view/11411